東京都の中心、どこにあるかご存知ですか?

案外、知らない人が多いかもしれませんね。

普段の生活とは直接関わりがないからか、基本的な情報であっても意外と頭に入っていないことがあります。

でも、学校のテストやクイズで聞かれることもあるんですよ。

今回は東京都の心臓部、「東京都庁」について、分かりやすくお話ししましょう。

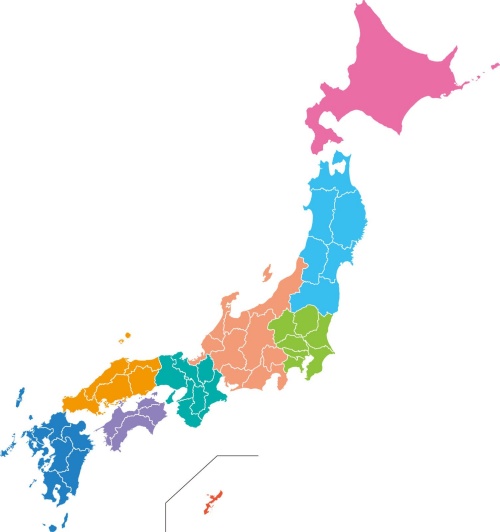

日本には47の都道府県があり、東京都もその一つ。

都庁所在地は新宿区の西新宿にあり、都の行政の中枢として重要な役割を担っています。

東京都は、中心の特別区だけでなく、多摩地域、さらには伊豆や小笠原の諸島も管轄しているんです。

ぜひ、この機会に覚えておいてくださいね。

東京の県庁所在地についての基本知識

東京の県庁所在地はどこ?

皆さんがよく知る東京都の行政の拠点、つまり県庁所在地は新宿区に位置しています。

新宿区は東京都の中心部にあたり、様々な政府の機関やビジネスの中心地がこの地に集まっています。

この場所は、都の住民や訪れる人々にとって、行政サービスを受けたり、ビジネスの中心として重要な役割を持っています。

東京都に「県庁所在地がない」という噂の真実

よく「東京都には県庁所在地がない」という話を耳にすることがありますが、実はこれは誤解に基づいた情報です。

事実として、東京都庁は新宿区西新宿二丁目に所在し、東京都の行政の中枢として機能しています。

この建物は1991年に完成し、243メートルの高さを誇る双子の塔が特徴的なデザインで知られています。

この誤解には、東京都が持つ独特の地位や構造、そして他の都道府県との差異に対する理解不足が背景にあると考えられます。

日本の47都道府県中で唯一の「都」とされる東京都は、国の首都であり、集中する行政機関や経済活動がその特別な地位を示しています。

さらに、23の特別区を擁することも東京都独自の特徴であり、「県庁所在地がない」という誤解を招く原因となっているかもしれません。

しかし、これら特別区も東京都庁の指導のもとで行政が行われており、新宿区の都庁がそれらの中心であることは間違いありません。

東京都のこのような独特な地位や構造をしっかりと理解することで、「県庁所在地がない」という誤解は明らかにされます。

東京都の県庁所在地に関する簡単な解説

東京都が日本の他の都道府県とは異なる特別な地位を持つ「都」として認識されていることはよく知られています。

この都の行政の心臓部、つまり県庁所在地は新宿区にあります。

新宿区は、その多面的な文化や長い歴史で知られ、ビジネスの高層ビル群、国内外の観光客に人気のある娯楽スポット、歴史的な建物や公園など、様々な魅力が詰まっている地域です。

東京都の県庁所在地と23区の繋がりについて

東京都は、特別な地位を持つ23の特別区によって構成されており、これらは東京の核心部を形成します。

それぞれの特別区は独自の歴史と文化を持ち、東京都内で異なる役割を果たしています。

例えば、渋谷区や港区は若者文化やファッションの発信地として知られ、一方で台東区や墨田区は、その昔ながらの下町情緒で親しまれています。

- 独自の行政機能: 各特別区は教育、福祉、環境保護など、地域に根ざした行政サービスを提供しています。

- 独立した自治体: 23区それぞれが独立した自治体として機能し、住民の日常生活を支える様々な政策やサービスを実施しています。

- 豊かな歴史と文化: 毎区には、長い歴史を持つ寺社や、伝統を感じさせる商店街など、地域特有の文化や歴史が色濃く残っています。

このように、東京の各特別区は、都市としての機能を果たしながらも、それぞれ独特の特色を持っており、東京都全体の多様性と魅力を形成しています。

東京の県庁所在地はいつから新宿になったの?

東京都は、全国で唯一の「都」とされ、その行政の中心地は新宿区にあります。

新宿区が東京都庁の所在地となったのは、1991年のこと。

この年に、以前の千代田区から新宿区へと都庁が移転しました。

この移転は、東京の急速な発展と人口増加により、新たな施設が必要とされたためです。

さらに、庁舎の機能拡張と最新設備への要望も高まっていました。

新宿区が選ばれた主な理由は、その交通の利便性、経済的発展、そして十分な土地が利用可能であったことです。

新宿駅周辺は、多くの鉄道路線が集まる交通のハブであり、都内外からのアクセスがしやすいことが大きな利点となりました。

また、新宿区は経済活動が盛んで、多くのビジネス施設が立地していることも魅力の一つです。

これらの理由から、新宿区は東京都庁の新たな場所として適していると判断され、1991年に移転が実施されました。

この移転により、新宿区は東京都の中心としてさらにその重要性を増しています。

東京都の県庁所在地である新宿区について

新宿区は東京都の行政、ビジネス、文化の中心として際立った特色を持っています。

ここでは、その魅力と重要性について簡潔に紹介します。

- 行政の中心:東京都の政策や方向性を決める都庁が新宿にあります。この場所は、多くの市民やビジネス関係者が利用する、都の行政活動の中枢です。

- ビジネスの中心:新宿駅周辺は、さまざまな企業のオフィスビルや商業施設が密集しており、国内外から多くのビジネスパーソンが集まります。

- 交通の交差点:日本で最も乗降客数が多い新宿駅を中心に、多数の電車やバス路線が集まることで、都内外へのアクセスが抜群に良い地域です。

- 文化・歴史の宝庫:古い寺院や神社、文化施設が多く、訪れる人々に多様な魅力を提供しています。

新宿区はこれらの要素を兼ね備え、東京都の政治、経済、文化の中心地として不可欠な役割を担っています。

東京都の県庁所在地である新宿区の歴史

新宿区は、その歴史が江戸時代にまで遡り、かつては「西の関所」として名高く、旅人や商人が集う交通のハブでした。

この地は宿場町として繁栄し、数多くの宿泊施設や飲食店が軒を連ねていました。

明治時代に突入すると、新宿は日本の近代化の波に乗り、1885年には新橋 – 横浜間の鉄道の途中駅として新宿駅が開業。

これにより、新宿はさらに交通の重要地としての地位を確立しました。

大正時代には、新宿は文化や芸術の中心地としての地位も築き、多くの文化人や芸術家がこの地を訪れました。

そして昭和時代、特に1960年代には、新宿三丁目周辺が大型デパートや専門店の開店ラッシュにより、賑わいを見せるショッピングエリアとしての顔も持つようになりました。

1971年には東京都庁が新宿に移転し、新宿西口エリアには高層ビルが林立するようになり、今日見られるビジネスエリアの姿が形成されました。

新宿区はこれらの時代の流れを経て、多面的な特性を持つ地域として発展してきました。

その豊かな歴史的背景は、新宿が持つ魅力をさらに引き立てています。

東京の県庁所在地についてよくある質問

テストでの東京都庁の所在地の答え方は?

東京都の公式な所在地は新宿区になります。

理由としては、東京都庁が新宿区西新宿にあるからです。

一方で、日頃の会話や一般的な認識では「東京」と答えられることがよくあります。

これは、東京都が国の首都であるため、多くの人が「東京」という表現を使って都庁所在地を指すからです。

テストやクイズでは、質問の内容や状況に応じて「新宿」または「東京」と答える必要があります。

たとえば、「都道府県の県庁所在地を答えてください」という質問では「新宿」と答えるべきですが、「都として指定されているのはどこか?」と聞かれた場合は「東京」と答えるのが適切です。

文脈によって正しい答えが異なるため、質問のニュアンスを正確に理解し、適切な答えを選ぶことが重要です。

学校のテストや公式試験では、この点に特に注意し、東京都の所在地に関する詳細な知識を持つことが求められます。

東京という表現が教科書で使われる理由

教科書で「東京」という言葉が使われるのは、その言葉がさまざまな意味を持つからです。

時には東京都全体を指し示すこともあれば、特定の場所や地域を指す場合もあります。

このため、教科書の中で「東京」という言葉に出会った際には、その文脈や背景をきちんと理解し、正しく解釈する必要があります。

例えば、歴史に関する章では「東京」が江戸時代の首都を指している可能性があります。

一方で、地理に関する記述では、現在の東京都全域を表している場合がほとんどです。

つまり、「東京」という言葉一つをとっても、それが指し示す内容は文脈によって大きく変わるのです。

教科書では、このように多様な「東京」のイメージを正確に伝えるために、文脈を明確にして読者の正確な理解を促しています。

全国の県庁所在地の覚え方

県庁所在地とは

県庁所在地は、各県の政治や行政の核心地であり、県の運営が行われる重要な場所です。

この場所は、県内の地理的中心にあることが多く、交通の便が良いところに設定されています。

地理的な位置、交通のアクセスの良さだけでなく、経済的な活動の中心であること、地域住民の意見が反映されること、そしてその地域の歴史や文化が考慮されることも、県庁所在地を決定する際の重要な要素です。

その結果、選ばれた場所は、行政サービスの提供の場であると同時に、商業、文化、歴史の中心としての役割も担うことになります。

したがって、県庁所在地は、単に行政機能を持つ場所に留まらず、その県の顔とも言える存在となっています。

全国の県庁所在地一覧

日本には、北から南まで合計47の都道府県があり、それぞれには政府の業務を行う中心地、すなわち「県庁所在地」が設けられています。

各県庁所在地は、都道府県ごとの行政サービスの提供地点であり、地域の特色や歴史、そして住民の生活に密接に関わる場所となっています。

以下は、日本の47都道府県とそれぞれの県庁所在地の一覧表です。

| 都道府県 | 県庁所在地 |

|---|---|

| 北海道 | 札幌市 |

| 青森県 | 青森市 |

| 岩手県 | 盛岡市 |

| 宮城県 | 仙台市 |

| 秋田県 | 秋田市 |

| 山形県 | 山形市 |

| 福島県 | 福島市 |

| 茨城県 | 水戸市 |

| 栃木県 | 宇都宮市 |

| 群馬県 | 前橋市 |

| 埼玉県 | さいたま市 |

| 千葉県 | 千葉市 |

| 東京都 | 新宿区 |

| 神奈川県 | 横浜市 |

| 新潟県 | 新潟市 |

| 富山県 | 富山市 |

| 石川県 | 金沢市 |

| 福井県 | 福井市 |

| 山梨県 | 甲府市 |

| 長野県 | 長野市 |

| 岐阜県 | 岐阜市 |

| 静岡県 | 静岡市 |

| 愛知県 | 名古屋市 |

| 三重県 | 津市 |

| 滋賀県 | 大津市 |

| 京都府 | 京都市 |

| 大阪府 | 大阪市 |

| 兵庫県 | 神戸市 |

| 奈良県 | 奈良市 |

| 和歌山県 | 和歌山市 |

| 鳥取県 | 鳥取市 |

| 島根県 | 松江市 |

| 岡山県 | 岡山市 |

| 広島県 | 広島市 |

| 山口県 | 山口市 |

| 徳島県 | 徳島市 |

| 香川県 | 高松市 |

| 愛媛県 | 松山市 |

| 高知県 | 高知市 |

| 福岡県 | 福岡市 |

| 佐賀県 | 佐賀市 |

| 長崎県 | 長崎市 |

| 熊本県 | 熊本市 |

| 大分県 | 大分市 |

| 宮崎県 | 宮崎市 |

| 鹿児島県 | 鹿児島市 |

| 沖縄県 | 那覇市 |

この表は、日本の行政区分とそれに対応する中心地を明確に示しています。

全国の県庁所在地の覚え方のコツ

日本の47都道府県とそれに属する県庁所在地を覚えるのは、確かに一見すると大変な作業に思えます。

しかし、いくつかの効果的な学習戦略を取り入れることで、このタスクをより容易に、かつ迅速にこなすことができます。

- 地方区分で分けて覚える: 日本を北海道・東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄のブロックに分割し、各ブロック内の都道府県をまとめて覚えます。この方法により、情報を分類しやすくなり、記憶へのアプローチが容易になります。

- アルファベット順に整理: 都道府県名をアルファベット順に並べ、それぞれに対応する県庁所在地を横に記入します。このシステマティックなアプローチは、情報を順序立てて覚えるのに役立ちます。

- 物語を作って覚える: 物語やストーリーテリングの手法を用いて、各都道府県と県庁所在地を結びつけるストーリーを創造します。例えば、「札幌の雪祭りでスープカレーを楽しんだ後、青森でりんご狩りをする」というような連想ゲームを利用すると、情報が記憶に残りやすくなります。

- 表を使って視覚化: 都道府県と県庁所在地を表にして整理することで、視覚的な情報として捉えることができます。この方法は、情報の関連性を一目で理解するのに有効です。

各自に適した学習方法は異なりますので、これらの戦略を組み合わせたり、自身に最も合った方法を見つけることが大切です。

地道な練習と工夫を重ねることで、全ての都道府県とその県庁所在地を効率的に覚えることができるでしょう。

間違えやすい県庁所在地は?

全国の各地域を見渡すと、県名と県庁所在地が異なる場合があります。

これを知っていれば、誤解を避けることができます。

以下は、県名と県庁所在地が異なる地域を表にしたものです。

| 都道府県 | 県庁所在地 |

|---|---|

| 北海道 | 札幌市 |

| 岩手県 | 盛岡市 |

| 宮城県 | 仙台市 |

| 茨城県 | 水戸市 |

| 栃木県 | 宇都宮市 |

| 埼玉県 | さいたま市 |

| 東京都 | 新宿区 |

| 神奈川県 | 横浜市 |

| 石川県 | 金沢市 |

| 山梨県 | 甲府市 |

| 愛知県 | 名古屋市 |

| 三重県 | 津市 |

| 滋賀県 | 大津市 |

| 兵庫県 | 神戸市 |

| 島根県 | 松江市 |

| 香川県 | 高松市 |

| 愛媛県 | 松山市 |

| 沖縄県 | 那覇市 |

この表は、都道府県名とその県庁所在地が一致しない場合があるため、特に注意が必要な都道府県とその県庁所在地を示しています。

県庁所在地と政令指定都市の違いは?

日本では、各都道府県の行政機能や都市の地位に応じて、「県庁所在地」と「政令指定都市」という二つの異なる概念があります。

ここでは、これらの用語の基本的な違いを簡潔に説明します。

県庁所在地は、各都道府県の行政のハブであり、県政の中心です。

ここには県庁をはじめ、多くの県の行政機関が集まっています。

県庁所在地は、その都道府県の顔とも言える場所で、経済や文化の中心地の役割も果たしています。

一方で、政令指定都市は、特定の基準を満たした大都市に対して、国から特別な地位が与えられるものです。

これにより、その都市は都道府県の一部の権限を委譲され、独自の行政サービスを展開することができるようになります。

政令指定都市は、人口が多く、経済や社会の機能が高度に発展している場所に指定されます。

| 要素 | 県庁所在地 | 政令指定都市 |

|---|---|---|

| 定義 | 各都道府県の行政中心地 | 人口が多く、都市機能が発展した都市 |

| 権限の範囲 | 標準的な市町村の権限 | 都道府県から一部の権限が委譲される |

| 行政業務 | 全般的な行政業務 | 都道府県から移譲された特定の行政業務を含む |

| 政策・計画の策定 | 一般的に限定された範囲 | 幅広い独自の政策や計画を策定可能 |

この違いを理解することで、日本の行政システムや都市計画の理解が深まります。

県庁所在地と政令指定都市は、それぞれが地域の特性に応じた行政サービスを提供するための独自の役割を持っています。

まとめ

東京都についての概要を説明してきました。

東京都は、日本の首都であり、行政の中枢が集まる場所としての役割を担っています。

特に、東京都の行政中心は新宿区に位置しており、ここは多くの人が訪れる活気あるエリアです。

新宿区には東京都庁があり、周辺にはさまざまな商業施設が密集しています。

この地は、東京都が提供する行政サービスの心臓部とも言える場所です。

このように、東京都とその県庁所在地に関する知識は、地理や歴史を学ぶ上で非常に重要です。